Soll das so bleiben?

Wohnhauserweiterung in Aachen: Ein deutscher Beitrag zur Architekturbiennale in Venedig

In einem Vorort von Aachen erweiterte das Architekturbüro amunt ein Siedlerhaus aus den 1920er Jahren. Das Ergebnis erscheint auf den ersten Blick wie eine unprofessionelle Bastelei. Doch dahinter steckt Prinzip. Der Bau wird derzeit im deutschen Pavillon auf der noch laufenden Architektur-Biennale in Venedig gezeigt.

Im Aachener Stadtteil Richterich, nahe der Grenze zu den Niederlanden, gibt es eine kleine Ansammlung von so genannten Siedlerhäusern aus den 1920er Jahren. Ausgeführt als Doppelhäuser, wurden an fast allen der Ziegelbauten im Laufe der Jahrzehnte Veränderungen vorgenommen. Schließlich galt es, die im Ankauf eher günstigen Häuser immer wieder an die steigenden Ansprüche der Bewohner anzupassen. Dies war ohne weiteres möglich, denn die Siedlerhäuser wurden nie unter Denkmalschutz gestellt.

Nichtsdestotrotz wollten die mit dem Umbau einer Doppelhaushälfte beauftragten Architekten vom Büro amunt zeigen, dass die von ihnen durchgeführte Erweiterung aus einer anderen Epoche – nämlich aus der Gegenwart – stammt. Seinen Entwurf sieht Björn Martenson als Versuch, den Bestand in Hinblick auf die damals üblichen Bautechniken mit zeitgemäßeren, aber vergleichbaren Techniken und Materialien fortzuschreiben. Teure historisierende Details, etwa eine Verwendung im alten Stil gefertigter Ziegel, passen für ihn genauso wenig zu diesem Anliegen, wie das Schaffen eines konstruktiv aufwendigen, architektonischen Kontrapunktes.

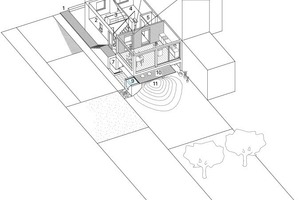

Entwurfskonzept für eine Wohnhauserweiterung

Umgebaut wurde der südliche Teil eines Doppelhauses. In Höhe der mittleren Brandwand ragten einmal zwei eingeschossige Lagerschuppen rechtwinklig in die beiden jeweils über 600 m2 großen Gärten. Die Schuppen hatte man ebenfalls aus Ziegeln errichtet. Sie besaßen Pultdächer, die mit ihren Firstkanten an die trennende Wand stießen. In den 1980er Jahren ersetzten die Nachbarn ihren Schuppen durch einen großen Wintergarten, den sie bis zur Vorderkante eben jener Trennmauer führten.

Der Architekt Martenson war schon früh in das Projekt als Berater eingebunden. Als es noch um die Frage des Ankaufes ging, hatte er schon die Idee, die durch den Wintergarten entstellte kompakte Gesamtfigur wiederherzustellen. Diese Möglichkeit einer Erweiterung war letztlich auch entscheidend für den Kauf, da der Bestand nur eine Grundfläche von rund 70 m2 hatte und darin zukünftig eine fünfköpfige Familie wohnen wollte.

Rohe Betonkonstruktion wie am Mittelmeer

Als aktuelle Entsprechung des damaligen, an Praktikabilität und Kostenersparanis orientierten Entwurfs erschien den Architekten von amunt eine in Südeu-ropa häufig anzutreffende Bauart: Sie planten das Erdgeschoss des Anbaus in Betonständerbauweise. Während im Mittelmeerraum die Flächen zwischen den Pfosten und Riegeln generell mit Mauerwerk geschlossen werden, kam hier eine großformatige Festverglasung zum Einsatz. Aus thermischen Gründen setzten die Handwerker diese nicht zwischen die Betonbauteile ein, sondern montierten sie dahinter. Der Bauteilanschluss wurde entsprechend gedämmt. Die Betonkonstruktion ist zwar sichtbar, allerdings konnten die Handwerker bei der Ausführung auf besondere Oberflächenanforderungen verzichten. So sind sogar auch noch die bei Kleinbetrieben üblichen, geschnitzten Eigentumskennzeichen der Schalungselemente als Gussabdruck weiterhin sichtbar.

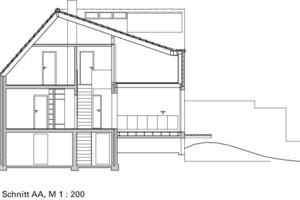

Ein markantes Kennzeichen des Bestandes und durchaus ein weiteres Kaufargument war das unübliche Hochparterre mit einem Niveau von etwa 1,50 m über der Straße. An der Stelle der heutigen Erweiterung befand sich eine Nutzterrasse, die nur über die Keller- und über die Haustür erreichbar war. Ein Abriss dieser stark bewehrten Betonplatte wäre zu aufwendig gewesen, weshalb darüber einfach ein konstruktiver Tisch auf Höhe des Erdgeschossbodens gespannt wurde. Der sich so ergebende Zwischenraum wird als Staufläche genutzt. Für den Gartenzugang schüttete man einen kleinen Hügel an. Er besteht aus dem wenigen Aushub, der bei den Erdarbeiten anfiel. Wirklich graben mussten die Handwerker nur für die Punktfundamente des Anbaus und für eine Sickergrube. Diese füllten sie mit grobem Kies. So wirkt sie als Überlauf für ein Regenwassersammelbecken: ein oben offener Betonwürfel an der Südostecke des Hauses. Gefüllt wird dieser über einen Wasserspeier in Traufhöhe mit Regenwasser, das auf der neu angelegten, östlichen Dachhälfte anfällt.

So konnten sowohl die Kosten für die Abfuhr des Erdreichs vermieden, das Regenwasser zur Gartenbewässerung genutzt und auch die Kanalgebühren für das Abführen der Dachentwässerung gesenkt werden.

Unscharfer Übergang von neuem zu altem Mauerwerk

Äußerlich wurde allein die dem Garten zugewandte, östliche Gebäudeseite verwandelt. Die Straßenseite blieb nahezu unverändert. Nur die Fenstergläser tauschte man aus. Die alten, metallfarbenen Aluminium-Fensterrahmen, montiert bei einem ersten Umbau in den 1980er Jahren, blieben nicht nur erhalten, sondern sind auch die Vorbilder für eine entsprechende Rahmenwahl im Anbau.

Signifikant ist die Erweiterung vor allem am südlichen Hausgiebel, wo das neue Mauerwerk aus rötlichen Leichtbetonsteinen an das Ziegelmauerwerk des Bestandsgebäudes anschließt. Der optische Bruch ist hier Teil des Konzeptes. „So praktisch damals der berühmte Einhandziegel war, so antiquiert ist diese Bauweise heute“, sagen die Architekten. Tatsächlich sehen sie in dem verwendeten Steinformat 3DF (11,3 x 17,5 x 24 cm) eine zeitgemäße Entsprechung und begründen dies mit der allgemein gestiegenen Automatisierung und Mechanisierung. Die auffällige Unschärfe im Übergang von altem hin zu neuem Mauerwerk war unvermeidlich. Sie erklärt sich aus dem Abbruch der Ortgangrollschicht und der damit verbundenen Beschädigung der regulären Steinlagen. Diese mussten die Handwerker instandsetzen und natürlich auch den Übergang von einem Steinformat zum anderen vollziehen. Wenig geglückt erschien dem Architekten Martenson nur die hellere Färbung des neuen Mörtels. Der Farbkontrast zum Bestand war ihm zu stark. Daher versuchten die Handwerker den Mörtel im Nachhinein mit Cola abzutönen – ein alter Maurertrick.

Holzständerwerk hinter rötlichen Leichtbetonsteinen

Bei den sichtbaren, rötlichen Leichtbetonsteinen handelt es sich um eine Vormauerschale, die vor einer 20 cm dicken Holzständerkonstruktion sitzt. Als hinterlüftete Mauerschale wurden diese, trotz ihres dämmenden Effektes, nicht bei den thermischen Berechnungen berücksichtigt. Sie gilt auch nicht als wasserführende Schicht und ist auch in keiner Weise versiegelt. Das Eindringen von Feuchtigkeit wird durch wasserfeste Faserzementplatten verhindert, welche die äußere Beplankung des Holzständerwerks bilden. Dessen Innenseite ist mit OSB-Platten belegt, die mit ihrem hohen Leimanteil zudem auch die Anforderungen einer Dampfsperre erfüllen. Um auf eine zusätzliche Folie zu verzichten, klebten die Handwerker die Plattenstöße wasserdicht ab. Innenseitig beplankten sie die OSB-Platten mit Gipskarton.

Die Ausführung der Rohbaukonstruktion in Holzständerbauweise war nach Auffassung der Architekten nicht nur schneller und günstiger als eine vergleichbare Variante in Stein, sie hatte zudem den Vorteil eines homogenen Anschlusses des geneigten Daches an die Wände. Die Dachsparren wurden einfach mit der Holzständerkonstruktion verschraubt. Das Dach erstellten die Zimmerleute ganz traditionell mit Sparren, einer Konterlattung und einer zwischengefügten Mineraldämmung. Die Eindeckung erfolgte mit handelsüblichen Betondachsteinen.

Innenausbau verändert Grundrisse und schafft neue Räume unterm Dach

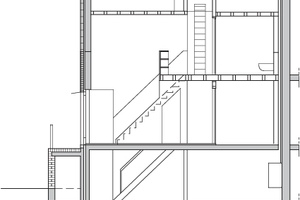

Der Umbau der Doppelhaushälfte beschränkte sich natürlich nicht allein auf die Errichtung eines Anbaus, auch die Grundrisse veränderte er stark. Die vormals zur Straße hin orientierte Küche wurde nun in die östliche Erdgeschosserweiterung verlegt, die ein wenig an einen Wintergarten erinnert. Zugänglich machten die Handwerker die Küche über zwei ehemalige Fenster, deren Brüstungen sie abbrachen.

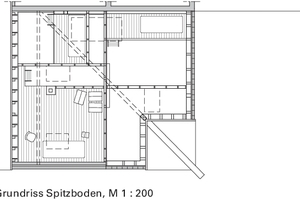

Völlig neu angelegt wurde das Obergeschoss. Der typische Dachboden im Giebelbereich wurde aufgegeben. Alle Wohnräume erstrecken sich nunmehr bis unter den First. Die enorme Raumhöhe nutzten die Architekten, um in zwei Räumen Emporen einzuziehen. Dabei beschränken sich diese nicht nur auf Teilflächen des jeweiligen Zimmergrundrisses, sondern erstrecken sich auch über daran anschließende, geschosshohe Raumbereiche hinweg, wie das Badezimmer oder den Treppenaufgang. Dort hinauf gelangt man über stabile Anstellleitern.

Reduce, reuse, recycle: Das Motto der Architektur-Biennale in Venedig wird in Aachen erfüllt

Die Erweiterung des Siedlerhauses ist ein beeindruckendes Beispiel für einen unverkrampften Umgang mit gebautem Bestand. Genau dies ist für Muck Petzet, den diesjährigen Generalkommissar des deutschen Pavillons auf der Architektur-Biennale in Venedig ein zentraler Aspekt seines Ausstellungskonzeptes, das er mit „reduce, reuse, recycle“ überschrieben hat. „reduce“ wäre beim Aachener Projekt das Reduzieren des Bauaufwandes und das Arbeiten mit einfachen Materialien. „reuse“ wäre das grundsätzliche Erhalten des Hauses und „recycle“ wäre etwa die Speisung des Brauchwasserbeckens mit Regenwasser oder das Aufschütten des Gartenhügels mit dem Bodenaushub. Tatsächlich ist diese Wohnhauserweiterung in ihrer Gesamtheit mehr als ein gelungenes Beispiel für Nachhaltigkeit für die Bauschau von Venedig: sie ist vorbildlich!

Autor

Dipl.-Ing. Robert Mehl studierte Architektur an der RWTH Aachen. Er ist als Architekturfotograf und Fachjournalist tätig und schreibt als freier Autor unter anderem für die Zeitschriften dach+holzbau und bauhandwerk.

Die Handwerker versuchten den Fugenmörtel im Nach-

hinein mit Cola abzutönen – ein alter Maurertrick