Schäden an Gesimsen

Falsch montierte Stuckelemente führen an WDVS-Fassaden zu gravierenden SchädenDie Gestaltung mit Stuck zur horizontalen Gliederung von Fassaden kommt zurzeit wieder „in Mode“. Wegen der derzeit hohen energetischen Anforderungen werden solche Gesimse häufig an einem WDVS verbaut. Die scheinbar einfache Verarbeitung der Kunststoff-Formteile mündet jedoch in vielen Fällen in Bauschäden.

Prägten über viele Jahre glatte, wenig strukturierte Fassaden die „schlichte“ Architektur, so kann man in letzter Zeit einen Trend zu Fassaden feststellen, die durch Gesimse und Lisenen gegliedert sind. Was vor über 100 Jahren in Zeiten des Historismus durch aufwendige, massive Formteile oder durch von Hand gezogene Gesimse als Teil der tragenden Außenwand ausgeführt wurde, mündet in unserer heutigen Zeit in den meisten Fällen in Fertigteilen aus Polystyrol-Hartschaum, die auf ein WDVS geklebt und anschließend verputzt werden. Das Resultat dieser scheinbar einfachen Verarbeitung von vorfabrizierten Kunststoff-Formteilen mündet in vielen Fällen in deutlich sichtbaren Bauschäden, die das aus den Entwurfszeichnungen bekannte, saubere Fassadenbild deutlich trüben.

Typische Schäden an Gesimsen an WDVS-Fassaden

In meiner beruflichen Praxis begegneten mir unter anderem nachfolgende Beanstandungen bezogen auf Gesimse in Kombination mit WDVS-Fassaden:

Verschmutzung oberhalb der Fassadenprofile

Ungleichmäßige Verfärbungen durch Vermoosung oder Veralgung auf WDVS-Fassaden gehören heute bedauerlicherweise zum Alltag und sind meistens das Produkt von eklatanten Planungsfehlern. Die Ursache der Verfärbungen durch Mikroorganismen beruht meistens auf einer unzureichenden und ungleichmäßigen Rücktrocknung der Putzfassade. Wird darüber hinaus Regenwasser zusätzlich durch horizontale, vorspringende Bauteile beim Abfließen behindert, da kein Gefälle zur gezielten Wasserableitung vorhanden ist, kommt es zu einer dauerhaften Feuchtebelastung durch anstauendes Wasser, wodurch eine Moosbildung nicht zu vermeiden ist. Darüber hinaus entsteht durch jedes vorspringende Bauteil ein zusätzlicher Spritzwasserbereich, der die Wasserbelastung an der Fassade partiell erhöht.

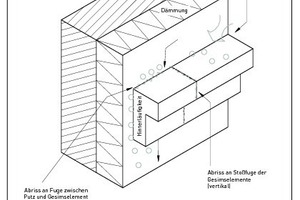

Abriss zwischen Fassadenprofil und Fassadenputz

Zwischen dem aufgeklebten Gesimsprofil und der Putzoberfläche entsteht ein Abriss (kein Riss) zwischen zwei Bauteilen. Hierdurch kann Wasser leicht in das Innere der Wandkonstruktion eindringen. Die Folge der resultierenden hohen Wasserbelastung ist die verstärkte Bildung von Mikroorganismen (Algen, Moose) und Entstehung von Frostschäden durch die Volumenausdehnung von gefrierendem Wasser innerhalb der Putzschicht. Wurde zudem kein ausreichendes Gefälle auf der Oberfläche des Gesimses ausgeführt, werden die Wasserbelastung und die damit verbundene Schadensbildung deutlich verstärkt.

Abriss in der Stoßfuge zum Fassadenprofil

Neben der bereits beschriebenen Bildung von Abrissen zwischen Fassadendämmplatte und Gesims kommt es auch an den Elementstößen zwischen den Gesimsfertigteilen zum Auftreten von Abrissen. Sind durch die vorhandenen Rissbildungen noch keine sichtbaren Schäden entstanden, werden heutzutage seitens des Bauherren/Erwerbers immer häufiger derartige „Risse“ von mehreren Millimetern beanstandet und dabei oft als „Setzungsrisse“ oder ähnliches bezeichnet. Dabei trifft hier die Bezeichnung „Risse“ nicht zu, da es sich tatsächlich um die bereits beschriebenen „Abrisse“ handelt. Im Vergleich hierzu tritt ein „Riss“ nur innerhalb eines Bauteils auf. Unabhängig davon kann ein erfahrender Sachverständiger anhand des Rissverlaufs sofort erkennen, dass ein Setzungsriss nicht vorhanden ist.

Hinterläufäufigkeit der Fassadenprofile

Die Folge der beschriebenen Schadensbilder an Gesimsbändern führt nach einer gewissen Zeit zu einer Hinterläufigkeit der aufgeklebten Gesimse. Dieses Hinterlaufen von Niederschlagswasser führt zu gravierenden Schäden und kann sogar zu einer stellenweisen Ablösung der Gesimse führen.

Es bleibt zu beachten, dass dieses Schadensbild, wie auch alle bereits beschriebenen Erscheinungen, erst nach einer gewissen Zeit auftreten. Das heißt, dass sich eine Fassade zum Zeitpunkt der Abnahme zwar optisch in einem tadellosen Zustand befinden kann, so wie es in den Entwurfszeichnungen dargestellt wurde, jedoch eine wesentliche Mangelhaftigkeit vorliegt. Die beschriebenen Schadensbilder treten sowohl bei vollständig verputzten Gesimsprofilen als auch bei mehrfach beschichteten Elementen auf. Besonders bei den dünn beschichteten Profilen, kommt es bereits innerhalb von kürzester Zeit aufgrund zu geringer Gefälleausbildung zu sichtbaren Schäden in der Oberfläche.

Gutachterliche Stellungnahme

Verschmutzung oberhalb der Fassadenprofile

Die schwersten Verschmutzungen oberhalb von Gesimsbändern entstehen, wenn kein oder nur ein sehr geringes Gefälle auf der horizontalen Fläche vorhanden ist. Bei vielen Produktherstellern von Fertigteilgesimsen wird in den Verarbeitungsrichtlinien oftmals keine Angabe darüber gemacht, ob und in welchem Maß ein Gefälle oberhalb des Gesimses ausgeführt werden muss. Sollten dennoch Hinweise zu einem notwendigen Gefälle vorhanden sein, so fallen diese in Form von unbeschrifteten Pfeilen und im besten Fall mit sehr geringen Prozentangaben auf.

Grundsätzlich sollten die Oberseiten der vorstehenden Fassadenprofile immer mit einem Gefälle von mindestens 8 Prozent (also 0,8 cm Gefälle auf 10 cm) ausgeführt werden, damit ein kontrollierter Wasserablauf gewährleistet wird. Es muss hierbei jedoch angemerkt werden, dass das „geringe“ Gefälle von 8 Prozent die Fassadenverschmutzung nicht vollständig verhindern kann. Bei bewitterten Ansichtsflächen muss unbedingt eine kontrollierte Ableitung des Regenwassers geplant werden, um Schmutzfahnen auf der Fassadenoberfläche zu verhindern. Denn es gilt der Grundsatz: Wasser darf nicht ruhen. Wasser muss fließen. Daher ist immer ein Gefälle erforderlich.

Jede Fassade, jeder Außenputz hat neben seiner bauphysikalischen Funktion zugleich auch eine ästhetische „Geltungsfunktion“ zu erfüllen. Daher ist die Planung der gezielten Wasserableitung fundamental, um eine Fassadenverschmutzung zu vermeiden.

Abriss zwischen Fassadenprofil und Fassadenputz

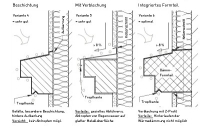

Die Fuge zwischen Fassadenputz und Gesimselement stellt einen kritischen Anschlusspunkt dar, da hier ein Hinterlaufen des aufgesetzten Gesimses eintreten kann. In einigen Produkt-Verarbeitungsrichtlinien wird ein solcher baukonstruktiver Punkt unter anderem pauschal mit folgendem Ausführungshinweis abgehandelt: „Dauerelastische Verfugung (zwischen Fassadenprofil und Wandputz)“. Der Begriff „dauerelastisch“ ist jedoch falsch! Es gibt zwar elastische Verfugungen, diese erfüllen jedoch nicht dauerhaft ihre abdichtende Funktion. Insbesondere bei den an der Fassade vorherrschenden Witterungsverhältnissen (Regen, Eis, direkte Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung usw.) muss man nach etwa 5 Jahren damit rechnen, dass jene Verfugung spröde wird und reißt. So kann keine langfristige Abdichtung gewährleitet werden.

Für Planer und ausführende Firmen liegt hier üblicherweise das Argument nahe, dass es sich hierbei um eine so genannte „Wartungsfuge“ handelt. Jedoch kann die Wartung einer umlaufenden Fassadenverfugung im Abstand von wenigen Jahren dem Bauherrn nicht zugemutet werden, denn es wäre unter anderem ein Einrüsten der Fassade notwendig.

Zur Vermeidung eines wilden Abrisses oder einer undichten elastischen Verfugung sollten vielmehr Verblechungen oder spezielle Formteile mit hinterer Aufkantung geplant werden. Der Abriss lässt sich zwar bei derartigen Konstruktionen auch nicht vermeiden, jedoch erfolgt er kontrolliert (gegebenenfalls durch Kellenschnitt) und ein Hinterlaufen des Gesimsprofils wird verhindert.

Autor

Dipl.-Ing. Joachim Schulz ist geschäftsführender Gesellschafter der IGS Ingenieur-Gesellschaft Schulz und als Architekt, beratender Ingenieur und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der IHK tätig. Als Lehrbeauftragter unterrichtete er an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin in den Bereichen Baustoffe/Bauchemie und Sichtbeton. Er ist europaweit als Bausachverständiger tätig.

Literaturhinweis von Joachim Schulz: Architektur der Bauschäden, Springer Vieweg.

In einem weiteren Teil der Serie „Typische Problemzonen von WDVS-Fassaden“ werden in der kommenden Ausgabe der bauhandwerk die gutachterlichen Stellungnahmen zum Abriss in der Stoßfuge zum Fassadenprofil und zur Hinterläufigkeit der Fassadenprofile behandelt sowie Empfehlungen zur Vermeidung von allen vier typischen Schäden an Gesimsen an WDVS-Fassaden geben. Hier geht es zum nächsten Teil der Serie.

Jedes vorspringende Bauteil ist ein zusätzlicher Spritzwasserbereich