Umnutzung des Felix-Platter-Spitals in Basel zu Wohnungen

In Basel konnte mit dem Felix-Platter-Spital nicht nur ein vorbildlicher Bau der 1960er Jahre gerettet, sondern für rund 73 Millionen Schweizer Franken auch ein Wohnbauprojekt geschaffen werden, in dem das Miteinander großgeschrieben wird.

Das skulpturale Betongitter an der Nordseite des ehemaligen Felix-Platter-Spitals in Basel sollte unbedingt erhalten werden

Das skulpturale Betongitter an der Nordseite des ehemaligen Felix-Platter-Spitals in Basel sollte unbedingt erhalten werden

Foto: Ariel Huber

Konzept

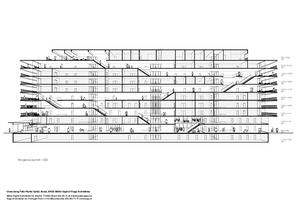

Die Entscheidung für die Arge Müller Sigrist Architekten aus Zürich und Rapp Architekten aus Basel fiel in dem von der Baugenossenschaft ausgeschriebenen Studienauftrag im selektiven Verfahren 2018. In der Schweiz ist es nicht unüblich, dass bereits im Wettbewerbsverfahren auch das Fachplanungsteam zusammengestellt und die Entwürfe entsprechend ausgearbeitet werden. So war es auch beim Umnutzungsprojekt des Felix-Platter-Spitals. „Für den Studienauftrag haben wir uns gemeinsam mit Rapp Architekten aus Basel als Generalplanerteam beworben. Unser Beitrag, der mit dem bereits zusammengestellten Planungsteam mit Bauingenieuren und Fachplanern erarbeitet wurde, erhielt dabei den Zuschlag“, erklärt hierzu Philip Thoma vom Architekturbüro Müller Sigrist. Und Thomas Stegmaier, langjähriger Partner der Rapp AG, ergänzt: „Unser Konzept stand im Grunde schon nach dem ersten Treffen mit unseren Partnerbüros. Es hat einfach gepasst!“ Wie also sah das Konzept aus?

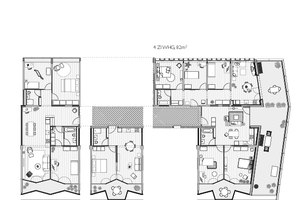

Bei den Architekturbüros lief das Projekt unter dem Namen „Miteinanderhaus“, denn es ging darum, keine anonyme Wohnmaschine zu schaffen, sondern einen Ort, an dem zwar sehr viele Menschen unter einem Dach leben, der aber sehr viel Wohnqualität und einen sozialen Umgang – eben ein Miteinander – ermöglicht. Eine soziale Durchmischung war erwünscht. Das Angebot der Wohnungen reicht daher von sehr kleinen Studiowohnungen über klassische Wohnungsgrößen bis hin zu einer 12-Zimmer-Wohnung für ein Alterswohnprojekt – alle mit einer Raumhöhe von 2,90 m. Im Erdgeschoss sollten zudem öffentliche Nutzungen wie Kinderbetreuung und Quartierläden oder andere Gewerbeflächen angeboten werden.

Neben den Fluchttreppenhäusern sollen die kaskadenartigen Treppen weitere Begegnungsflächen bieten

Neben den Fluchttreppenhäusern sollen die kaskadenartigen Treppen weitere Begegnungsflächen bieten

Foto: Ariel Huber

Die Grundstruktur war aber nichts desto trotz die eines Krankenhauses mit einem über 100 m langen Korridor und der Frage, wie man die Räume an der Nordseite nutzt. Der Anteil nur nordausgerichteter Wohnungen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Daher gibt es nun an verschiedenen Stellen Durchsteckwohnungen, die von einer Fassade zur anderen reichen und somit Licht sowohl aus Norden als auch aus Süden erhalten. Auf diese Weise wird zudem der Korridor in mehrere Teilstücke gegliedert und gestaltet sich in jedem Geschoss ein wenig anders. Die Wohnungen an den Stirnseiten werden sowohl von Norden als auch von Osten beziehungsweise Westen belichtet. Außerdem ist es in der Schweiz nicht üblich, Waschmaschinen in den Wohnungen zu haben. Diese stehen in gemeinschaftlich genutzten Hauswirtschaftsräumen in der Regel im Keller. Im Miteinanderhaus befinden sich diese auf den Etagen. Bei den übrigen Kleinstwohnungen handelt es sich um 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen, die beispielsweise von Studierenden genutzt werden.

Energetische Sanierung

Bei der Sanierung standen vor allen Dingen drei Themen im Mittelpunkt: die energetische Sanierung, die Erdbebenertüchtigung und der Brandschutz. Gerade in Bezug auf die energetische Sanierung stellte die Anforderung des Denkmalschutzes, die Fassaden zu erhalten, eine besondere Herausforderung dar. Bei der Nordfassade handelt es sich um ein skulpturales Betongitter, zwischen dessen Rippen eine Vielzahl von Einzelfenstern gesetzt worden waren. An der Südseite wiederum sitzen große, gefaltete Glasflächen, unterbrochen von Aluminium-Sandwichelementen, die vertikale Bänder bilden. Für die Nordseite entschied man sich, die alten, leider stark maroden Fenster ganz herauszunehmen und neue Fenster von innen vor die Gitterstruktur zu setzen. „Mit einer Dreifachverglasung und einer 8 cm breiten, gedämmten Rahmenkonstruktion, die nun um 6 cm nach innen verschoben ist, haben die Gitter zwar eine tiefere Laibung, bieten aber den notwendigen Wärmeschutz“, erläutert hierzu Architekt Stegmaier. „Rahmenbreite und Profile wurden an die Bestandsarchitektur angepasst.“

Zwischen alter und neuer Fassade entstanden an der Südfassade ganzjährlich nutzbare Wintergärten

Zwischen alter und neuer Fassade entstanden an der Südfassade ganzjährlich nutzbare Wintergärten

Foto: Ariel Huber

Erdbebensicherheit

Die Vorgaben zur Standsicherheit bei Erdbeben haben sich seit den 1960er Jahren verschärft. Zudem wurde auch das Felix-Platter-Spital, wie für die Erbauungszeit typisch, extrem materialoptimiert erbaut. Hier musste nachgerüstet werden, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. „Die Erfüllungsfaktoren des Bestands betrugen je nach Gebäuderichtung nur 10 bis 40 Prozent der heutigen Anforderungen“, bestätigt Bauingenieur Andreas Gianoli, Projektleiter bei Dr. Lüchinger + Meyer, die für die Tragwerksplanung im Projekt verantwortlich waren. „Wir haben daher zur Aussteifung des Gebäudes in Längsrichtung unter anderem in der Mittelachse neue Betonwände eingezogen, die kraftschlüssig mit den vorhandenen Decken verbunden wurden.“ Alle 1 bis 2 m wurden hierfür Löcher in die Decke gebohrt und die Bewehrungseisen durchgezogen. Die 4,5 m bis 5,0 m langen Wände verlaufen über die gesamte Gebäudehöhe und bilden in den Etagen nun die Trennwände zwischen den Korridoren und den Wohnungen. Durch sie waren zudem großzügige Durchbrüche in den Bestandsdecken möglich.

Zusätzlich wurden zwei der drei alten Treppenhäuser abgerissen und zwei neue als Aussteifungskerne errichtet, deren Wände ebenfalls kraftschlüssig mit den Decken verbunden sind. Die neuen Treppenhäuser sind so in den Grundriss eingefügt, dass die maximalen Fluchtweglängen eingehalten werden können. Das kam dem Brandschutz und dem dazugehörigen Entfluchtungskonzept zu Gute.

Brandschutz

Denn auch der Brandschutz schien auf den ersten Blick nicht hinreichend durch das Bestandsgebäude abgedeckt zu sein – Stichwort: Betonüberdeckung. Die daraufhin durchgeführten Heißbemessungen ergaben jedoch, dass nur vereinzelte Bauteile brandschutztechnisch ertüchtigt werden mussten, während für das Gros der Tragwände und Stützen trotz der geringen Überdeckung ein hinreichender Schutz gegeben war. Die Brandschutzverkleidung erfolgte durch Brandschutzputz oder mit Gipsplatten.

Hierbei war es von Vorteil, dass bei dem gesamten Umbau darauf geachtet wurde, die Lasten soweit zu begrenzen, dass keine großflächige Verstärkung des Tragwerks und der Fundamente notwendig war. Neben Leichtbauwänden war dies ein leichtes Heizboden-System mit Gipsplatten, die hier nun gleichzeitig der Brandschutzertüchtigung dienen: eine Granulatschüttung, auf die eine Gipsplatte mit der Bodenheizung verlegt wird. Der 6 cm dicke Aufbau hat wenig Gewicht und ist kostengünstig.

Zweigeschossiges Foyer

Das neue zweigeschossige Foyer ist das Herz des Gebäudes und bietet zudem die Möglichkeit der Durchwegung für alle im Quartier

Das neue zweigeschossige Foyer ist das Herz des Gebäudes und bietet zudem die Möglichkeit der Durchwegung für alle im Quartier

Foto: Ariel Huber

Durch hydraulische Pressen wurden unzulässige Verformungen am Bestandsbau verhindert

Foto: Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure

Potential der 1960er Jahre

Das Erstellen der neuen Abfangscheiben, die nun die Lasten der oberen Geschosse in die Stützen des Foyers leiten, musste unter beengten Verhältnissen zwischen den Stahlbauteilen der Notsprießung durchgeführt werden. Bei der gesamten Ausführung musste präzise gearbeitet und viele Schritte in zeitlich zueinander versetzten Etappen durchgeführt werden, um Verformungen während der Bauphase zu vermeiden. Dennoch waren zeitweilig nahezu alle Gewerke gleichzeitig auf der Baustelle.

Die Umnutzung des Baseler Spitals zeigt vorbildlich, welches Potential auch in den Bauten der 1950er und 60er Jahre steckt und was sich aus ihnen machen lässt.

Autorin

Dipl.-Ing. Nina Greve studierte Architektur in Braunschweig und Kassel. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Lübeck (www.abteilung12.de) und ist unter anderem für die Zeitschriften DBZ, bauhandwerk und dach+holzbau tätig.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr Baugenossenschaft wohnen & mehr, Basel, www.wohnen-mehr.ch

Generalunternehmer Müller Sigrist Architekten, Zürich, und Rapp Architekten, Basel

Architektur Müller Sigrist Architekten, Zürich, www.muellersigrist.ch

Baumanagement Rapp Architekten, Basel, www.rapp.ch

Tragwerksplanung Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure, Zürich, www.luechingermeyer.ch

Fassadenplanung NM Fassadentechnik, Basel, www.nm-ag.ch

Bauunternehmen Implenia Modernisation, Basel