Umbau des Medizinhistorischen Museums in Berlin

Mit dem rund 12,85 Millionen Euro teuren Umbau des Medizinhistorischen Museums in Berlin öffnete das Büro Rustler Schriever Architekten das Gebäude mit Schauvitrinen zur Stadt und löste die kleinteilige Raumstruktur auf. Ein Portal aus Baubronze markiert den neuen Haupteingang.

Die Gebäudevorderseite mit den Schauvitrinen und dem markanten Portal aus brüniertem Messing (Baubronze) für den neuen Haupteingang nach Abschluss der Umbauarbeiten

Die Gebäudevorderseite mit den Schauvitrinen und dem markanten Portal aus brüniertem Messing (Baubronze) für den neuen Haupteingang nach Abschluss der Umbauarbeiten

Foto: Marcus Ebener

Über 20 000 Präparate hatte der Arzt und Pathologe Rudolf Virchow Ende des 19. Jahrhunderts zusammengetragen. Für diese Sammlung entstand auf dem Gelände der Charité in Berlin das Pathologische Museum mit rund 2000 m2 Ausstellungsfläche, das am 27. Juni 1899 eröffnete. Für die Öffentlichkeit blieb das Museum jedoch nur bis 1914 zugänglich. Danach diente es nur noch als Lehr- und Studiensammlung für den medizinischen Unterricht. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude durch Bomben getroffen, wovon noch heute die so genannte Hörsaalruine zeugt. Für Besucherinnen und Besucher öffnete das Museum erst ab 1998 unter dem neuen Namen Medizinhistorisches Museum wieder einzelne Ausstellungsebenen.

Für das mit der Umbauplanung des denkmalgeschützten Gebäudes beauftragte Berliner Büro Rustler Schriever Architekten galt es zum einen, die kleinteilige Raumstruktur aufzulösen und zum anderen, das Museum zur Stadt zu öffnen.

Neuer Haupteingang und neue Raumstruktur

Die gebogene Metallunterkonstruktion für das Portal des neuen Haupteingangs steht bereits. Jetzt muss noch die Wandung aus brüniertem Messingblech (Baubronze) aufgebracht werden

Die gebogene Metallunterkonstruktion für das Portal des neuen Haupteingangs steht bereits. Jetzt muss noch die Wandung aus brüniertem Messingblech (Baubronze) aufgebracht werden

Foto: Rustler Schriever Architekten

Heute betritt man das Museum vom neu mit Granit gestalteten Vorplatz an der Vorderseite des Gebäudes (Nordostseite). Das war nicht immer so. Vor dem Umbau befand sich der Haupteingang an der Seite. Die Verlegung des mit einem Portal aus brüniertem Messing (Baubronze) betonten Haupteingangs hatte im Inneren erhebliche Veränderungen zur Folge, was die kleinteilige Raumstruktur anbelangt. „Da es sich bei der Gesamtstatik des Gebäudes um einen historischen Skelettbau mit klarer Stützstruktur und aussteifenden Kernen handelt, konnten wir nichttragende Mauerwerkswände im Inneren, vor allem im Erdgeschoss, zurückbauen“, sagt Pia Maier Schriever, Projektleiterin und Partnerin im Büro Rustler Schriever Architekten.

Das großzügige neue Foyer im Erdgeschoss

Das großzügige neue Foyer im Erdgeschoss

Fotos: Marcus Ebener

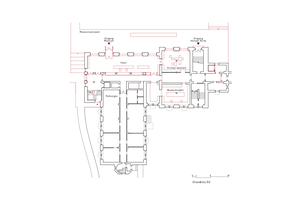

Wo sich im Erdgeschoss vormals vier einzelne Räume parallel zum Vorplatz befanden, erstreckt sich nach Rückbau der Innenwände nun das großzügige Foyer mit Empfang und Museumsshop. Daran schließt sich das heutige Virchow-Kabinett als Multifunktionsraum an, das aus zwei Räumen zusammengelegt wurde. Und auch das heutige Museumslabor bestand ursprünglich aus zwei Räumen. Hier können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel dabei zusehen, wie seziert wird. Die Raumaufteilung der Pathologischen Sammlung im Erdgeschoss blieb dagegen unverändert. Im ersten Obergeschoss befinden sich Räume für Wechselausstellungen, im zweiten und dritten Obergeschoss für die Dauerausstellung. Das vierte Obergeschoss und das Dachgeschoss wurden zu großzügigen Objektdepots ausgebaut.

Hörsaalruine im zweiten Obergeschoss

Hörsaalruine im zweiten Obergeschoss

Foto: Marcus Ebener

Und dann ist da noch die so genannte Hörsaalruine im zweiten Obergeschoss, ein Raum, der mit all seinen baulichen Verletzungen durch den Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg belassen wurde, wie er ist. Hier wurde lediglich die Technik erneuert und zur Verbesserung der Raumakustik ein Teppich verlegt.

Die Leitungen für die klimatische Ertüchtigung der Museumsräume verschwinden hinter Vorsatzschalen in Trockenbauweise. Die Geschossdecken wurden zum Verzug der Lüftung hinter den Vorsatzschalen perforiert und mit Brandschutzklappen zur Brandschutztrennung ausgestattet.

Teilweise waren Estrichergänzungen erforderlich. In den Verwaltungs- und Depoträumen wurde ein neuer Kautschukbelag verlegt. Risse in den Terrazzoböden wurden saniert, Fehlstellen ergänzt und aufgearbeitet. In Teilbereichen, zum Beispiel den Türen, arbeiteten die Handwerker neue Terrazzofelder an.

Fenster werden zu Vitrinen

Die 6 m hohen Isolierglasscheiben der Schauvitrinen werden montiert

Die 6 m hohen Isolierglasscheiben der Schauvitrinen werden montiert

Foto: Marcus Ebener

Schon im Pathologischen Museum von Rudolf Virchow wurden die Exponate in großen gläsernen Schauvitrinen gezeigt. Diese greifen die Architektinnen und Architekten vom Büro Rustler Schriever auf, wenn sie in die historische Fensteranordnung der Backsteinfassade über zwei Geschosse Glaselemente setzen. Hierzu bauten die Handwerker die alten übereinanderliegenden Fenster aus und brachen deren Brüstungsmauerwerk ab, so dass große, geschossübergreifende Öffnungen entstanden. Die Ränder der Erdgeschossdecke schnitten sie im Bereich der Fenster behutsam zurück. In die geschossübergreifenden Öffnungen wurden 6 m hohe Glasscheiben mit Hilfe eines an einem Mobilkran befestigten Glassaugers als Vakuumhebegerät eingesetzt. Durch die zweischichtige Verglasung mit einem Zwischenraum von 30 cm werden aus den Fenstern gläserne Schauvitrinen. Die Fensterscheiben bauten die Handwerker in eine Unterkonstruktion aus Stahl ein, die sie mit brünierten Messingblechen (Baubronze) bekleideten. In die Fensterlaibungen sind Abbildungen der so genannten Virchow-Zellen hineingefräst, die als Lüftungsdurchlässe dienen. Bei der äußeren Scheibe der Schauvitrinen handelt es sich um eine Isolierverglasung, bei der inneren Scheibe um eine Einscheibenverglasung. Diese lässt sich zum Einhängen von Exponaten und zum Reinigen nach innen öffnen.

Wechselausstellung im ersten Obergeschoss mit Schauvitrinen (links im Bild)

Wechselausstellung im ersten Obergeschoss mit Schauvitrinen (links im Bild)

Foto: Marcus Ebener

Im ersten Obergeschoss ist sie als Absturzsicherung ausgebildet. Durch die Schauvitrinen kann das Museum Teile seiner Sammlung nach außen, zur Stadt hin zeigen. Exponate können in den Schauvitrinen an kleinen Ösen an den Laibungen befestigt werden. Während sich die Schauvitrinen nach innen erstrecken und nach außen in der Ebene der ehemaligen Fenster mit kaum sichtbaren Rahmen sitzen, schiebt sich das Portal des neuen Haupteingangs um 2 m aus der Backsteinfassade heraus. Die Wandung aus brüniertem Messingblech (Baubronze) für das Portal befestigten die Handwerker auf einer gebogenen Metallunterkonstruktion. „Hier ist die Innere Glasebene als Wärmedämmebene mit Isoliververglasung ausgebildet, der Windfang beziehungsweise Portalbereich ist nur leicht gedämmt“, sagt Pia Maier Schriever.

Die historischen Fenster wurden alle aufgearbeitet und mit einer UV-schützenden Museumsfolie ausgestattet. Die neuen Eingangstüren für die Anlieferung und den museumsinternen Verwaltungszugang bauten die Tischler aus Holz nach historischem Vorbild nach.

Ziegelfassade und Tragwerk

Die Ziegelfassade wurde behutsam saniert, grobe Verunreinigungen entfernt, schadhafte Fugen ausgebessert und mit neuen Ziegeln in historischer Anmutung, deren Farbe und Oberfläche sich an den Bestand anlehnen, ergänzt. „Hierbei ist besonders der Formstein zu erwähnen, den wir historisch aufgenommen haben und aus dem ersten Obergeschoss als Fassung der großen Schauvitrinen auch bis über das Erdgeschoss heruntergezogen haben“, so Pia Maier Schriever. Der Sockelbereich zwischen den Schauvitrinen ist gemäß den historischen Fenstern am Gebäude mit einem Granitabschlussstein gefasst. Speziell hierfür arbeitete der Steinmetz den vorgefundenen Granit um, der aus dem Rückbau für die neuen Fassadenöffnungen stammt.

Über dem Erdgeschoss wurden Teile der Deckenfelder aus Beton erneuert

Über dem Erdgeschoss wurden Teile der Deckenfelder aus Beton erneuert

Foto: Rustler Schriever Architekten

Das Tragwerk wurde in einzelnen Bereichen ertüchtigt und vor allem im Dachgeschoss zur Aufnahme der neuen Depotlasten durch eine Schicht Aufbeton statisch verstärkt. Die Ackermanndecken über dem Erdgeschoss hatten zum Teil noch Beschädigungen durch den Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg. Hier wurden Teile der Deckenfelder aus Beton erneuert. Das Dachtragwerk mit Windböcken wurde erhalten und in Teilen durch den Einbau von Teilverstärkungen und Wechseln ertüchtigt. Das Dach selbst mit der Schieferdeckung (Erneuerung Anfang 2000) und der entsprechend diffusionsoffenen Unterdeckbahn konnte im Wesentlichen erhalten bleiben und wurde mit einer Zwischensparrendämmung und ergänzenden Innendämmung energetisch ertüchtigt.

Die neuen Gauben, die an das ursprüngliche Gebäude von 1899 erinnern, sorgen im Dachgeschoss für Tageslicht. Hier wurde die Schieferdeckung angearbeitet und ergänzt. „Die neuen Gauben sind von uns als fein profilierte Metallverkleidungen konzipiert. Eine Besonderheit dabei ist, dass die Gauben ein einheitliches Erscheinungsbild erhalten sollten“, erläutert Pia Maier Schriever. Im rückwärtigen Gebäudeflügel sind die Gauben mit Lamellen an den Seitenwänden sowohl für die Zu- als auch für die Abluft ausgestattet. Die Gauben der Hauptfassade zum Virchowweg greifen ebenfalls das Motiv der Lamellen auf. Hier sind diese jedoch geschlossen, da diese Gauben mit Fenstern für potentielle Arbeitsplätze geplant sind. Von außen ist der Unterschied zwischen den klassischen Belichtungsgauben und den Gauben für die Luftan- und -absaugung nicht zu erkennen.

Fazit

Heute hat das Medizinhistorische Museum in Berlin eine Bruttogeschossfläche von rund 5200 m2. Mit den Schauvitrinen öffnet das Museum seine Sammlung zur Stadt hin. Die ehemals kleinteilige Raumstruktur lösten die Architektinnen und Architekten zugunsten großzügiger Räume auf. Vor allem das Foyer ist nun deutlich größer und verleiht dem Museum einen einladenden Charakter. Der von einem Portal aus Baubronze betonte Haupteingang befindet sich nun an der Gebäudevorderseite. Durch den Umbau entstand ein gleichermaßen modernes wie freundliches und offenes Museum, was den gezeigten Exponaten entgegenkommt, die zum Teil nichts für schwache Nerven sind.

AutorDipl.-Ing. Thomas Wieckhorst ist Chefredakteur der Zeitschrift bauhandwerk.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr

Charité Universitätsmedizin Berlin

Architekten

Rustler Schriever Architekten, Projektleitung Pia Maier Schriever, Berlin, www.rustlerschriever.com

Tragwerksplanung, Bauphysik und Brandschutz

Dr. Zauft Ingenieurgesellschaft, Potsdam, www.drzauft.de

Bauleitung

Staab Bauleitung, Staab Architekten, Berlin, www.staab-architekten.com

Rohbauarbeiten

Wolfgang Bauer Ingenieurbau, Mühlenbeck, bauer-ingbau.de

Naturwerkstein- und Mauerarbeiten

K & R Klinkersanierung, Berlin, www.klinkersanierung.de

Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Denkmalbau, Ettersburg, denkmalbau.gmbh

Metallbauarbeiten

FLZ Stahl- und Metallbau Lauterbach, Rügen, www.flz-lauterbach.de

Terrazzoarbeiten

Firma Ernst, Oranienburg, www.ernst-natursteinaufarbeitung.de

Tischlerarbeiten

Jaeger Tischlerei, Dresden

André Lange Bau- und Möbeltischlerei, Berlin

Holzwerkstatt Potsdam, Potsdam, www.holzwerkstatt-potsdam.de