Umnutzung einer alten Fruchtscheune zum Mehrfamilienhaus

In der alten Fruchtscheune des Weilers Edelmannshof im Landkreis Heilbronn wird heute gewohnt. Hierzu mussten verschobene Wände stabilisiert, das Bruchsteinmauerwerk saniert und neue Fensteröffnungen geschaffen werden. Danach wurde die Scheune in sieben Wohnungen aufgeteilt.

Der Weiler Edelmannshof im Landkreis Heilbronn war ein ehemaliges Hofgut der Familie von Berlichingen. Letzter baulicher Zeuge ist eine alte Fruchtscheune aus Bruchsteinmauerwerk aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie hat ein Satteldach und zwei Scheunentore an der Traufseite, lange hohe Lüftungsschlitze mit einer Sandsteinfassung und Eck-Quaderungen an den Scheunentoren. Am südlichen Giebel befand sich ein Schuppenanbau aus dem späten 19. Jahrhundert. Weil diese Massivbauweise charakteristisch für herrschaftliche Nebengebäude der Region war, wurde die Scheune als Denkmal eingestuft. Auffällig war zudem die Größe von 12,70 m auf 33,30 m bei einer beachtlichen Firsthöhe von fast 14 m.

Vorgaben des Denkmalschutzes

Die alte Fruchtscheune des Weilers Edelmannshof vor Beginn der Sanierungs- und Umbauarbeiten

Die alte Fruchtscheune des Weilers Edelmannshof vor Beginn der Sanierungs- und Umbauarbeiten

Foto: Martin Grün

2017 wollte der Besitzer die Scheune in ein Mehrfamilienhaus umnutzen. Der Ortstermin mit dem baden-württembergischen Landesamt für Denkmalpflege ergab folgende Richtlinien: Das innere und äußere Erscheinungsbild der Scheune sollte weitgehend erhalten bleiben, besonders der Fassadencharakter. Zudem sollten die beiden Schiebetorelemente in die Fassaden integriert werden. Der Schuppen durfte ersetzt werden. Innen sollte das Tragwerk aus insgesamt sieben Fachwerkbünden mit Stützen aus Eichenholz sichtbar bleiben. Als erhaltenswert wurden außerdem die Lufträume wie der Heuaufzug eingestuft.

Für die Lichtversorgung erlaubte das Amt zusätzliche Fensteröffnungen und ein durchgehendes Gaubenband auf beiden Dachseiten. Dabei sollte die historische Konstruktion mit ihren Sparrenfeldern erhalten bleiben.

Das Konzept

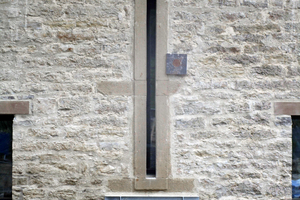

Gemäß diesen Vorgaben war wichtig, das Bruchsteinmauerwerk außen sichtbar zu erhalten. Die neuen Fenster und Türöffnungen wurden auf das unbedingt Notwendige beschränkt und so ausgeführt, dass das Volumen der dicken Natursteinmauer spürbar blieb. Der alte Anbau wurde abgebrochen und als Massivbau neu ausgeführt. Der darunter platzierte, neue Keller enthält die notwendige zentrale Technik und die Hausanschlüsse. Die Wände des Anbaus wurden verputzt und seine Giebel als Zitat des abgebrochenen Schuppens mit Holz verschalt.

Die Fruchtscheune des Weilers Edelmannshof nach Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten noch ohne die neuen Tore

Die Fruchtscheune des Weilers Edelmannshof nach Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten noch ohne die neuen Tore

Foto: Martin Grün

Konzeptionell bleiben die Wohnungen in den vorhandenen sieben Bundkonstruktionen. Das war vom Denkmalschutz gefordert und für die Vermietbarkeit wichtig, da keine der Wohnungen eine Standardaufteilung haben würde. Ihr Charme liegt darin, das Leben im Denkmal erfahrbar zu machen. Dies wurde durch die sichtbaren Balkenlagen und die zum Teil unverputzte Natursteinmauer erreicht. Zudem blieben alle Räume im Dachgeschoss bis zur weißen Sichtschalung auf den Sparren offen.

Ebenso blieb das erste Feld hinter den Toren bis zu den Sparren nach oben hin offen. So sind Volumen und Konstruktion des Gebäudes erfahrbar. Die Tore wurden aus statischen Gründen erneuert. Größe und Erscheinungsbild blieben, nur die Öffnungsrichtung des östlichen Tors wurde gespiegelt.

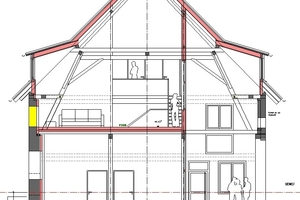

Aufteilung der Wohnungen in der Bundkonstruktion

Die in vier Achsen fehlenden Deckenbalken ermöglichten dort den Einbau von drei Geschossen. Die Balkenlage über den Toreinfahrten ließ in diesen beiden Feldern nur zwei zu. Der Schemaschnitt zeigt die Verschränkung der Wohnungen, die von links nach rechts durchnummeriert sind. Jede hat einen eigenen Zugang. Die Wohnungen eins bis fünf sind über die beiden Lichthöfe erreichbar – die anderen beiden über den Anbau im Osten.

Die Wohnungen in den beiden Giebelbereichen sind als Splitt-Level-Maisonette-Wohnung ausgeführt. Beide haben im Erdgeschoss lediglich einen Treppenaufgang. Die Wohnungen drei und vier sind wie Reihenhäuser über drei Geschosse gestapelt. Im Erdgeschoss barrierefrei zugängig sind die Wohnungen zwei, fünf und sechs. Die neuen zusätzlichen Lasten werden über neue Trennwände abgetragen, die auch den notwendigen Schall- und Brandschutz übernehmen.

Zustand des Gebäudes

Ausgeräumte Fugen an Rissen im Bruchsteinmauerwerk

Ausgeräumte Fugen an Rissen im Bruchsteinmauerwerk

Foto: Martin Grün

Die Bauaufnahme ergab verschiedene Problemzonen. Der größte war der gebrochene Bund 4. Sein Horizontalschub hat die Südwand in ihrer Mitte 37 cm nach außen gedrückt und die Nordwand nachgezogen. Für eine Dachsanierung in der Nachkriegszeit waren die Köpfe der Kehlbalken abgetrennt worden. Sparren und Kehlbalken waren nicht mehr kraftschlüssig verbunden. Zudem fehlten zwei tragende Pfosten im Erdgeschoss. Die Außenwände wiesen zahlreiche Aus- und Durchbrüche sowie außen sichtbare Risse auf. An vielen Stellen waren die Mauerverfugungen ausgewaschen oder ausgebrochen.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die Stabilisierung der Mauerstatik und die Arbeiten an der Gebäudehülle. Die Zimmermannsarbeiten am Dach und der Innenausbau sind nicht Inhalt.

Stabilisierung der verschobenen Wände

Nach einem ersten Versuch beschlossen Statiker, Rohbauer und Steinmetz, die verschobene Südwand in ihrer Schrägstellung zu lassen. Die Wand wurde viermal in der Höhe in den neuen Rohbau dahinter rückverankert. Hierzu wurde oberhalb und unterhalb des vorhandenen Lüftungsschlitzes ein U-Profil außen aufgesetzt, satt untermörtelt und innenseitig mit einer 2 m langen Gewindestange d = 20mm in einem neuen Betongurt eingebunden.

Auf Höhe der inneren Betondecken wurde ebenfalls eine Gewindestange durchgesteckt, eingeklebt und außen mit einer Platte gekontert. Der Abschluss der Wohnungstrennwand innen an der schrägen Außenwand erfolgte über eine Betonstütze, deren Breite nach oben zunimmt, um der Wand nach außen zu folgen. Hier wurden 16 mm Gewindestangen in die Natursteinwand eingeklebt, um eine linienförmige Rückverankerung zu erreichen. Die gebrochene Bundstrebe wurde mit einem passgenauen neuen Brettschichtholzträger unterstützt. In Zukunft wird ein großer Teil der Lasten über die neuen Wohnungstrennwände abgetragen. Zur Sicherheit wurden aber neue und alte Bundstrebe über eine Gewindestange in der Decke über Obergeschoss verankert. Außerdem ersetzten die Zimmerleute die fehlenden Pfosten durch alte Eichenbalken.

Die Entscheidung, die Lasten ausschließlich über die neuen Wände abzutragen, bestätigte sich im Nachhinein. Beim Öffnen der neuen Fensterlöcher zeigte sich, dass die Mauer zweischalig ausgeführt und im Kernbereich lediglich mit kleineren Steinen und geringem Mörtelanteil verfüllt war.

Sanierung des Mauerwerks

In die Fuge eingelegter Edelstahlspiralanker

In die Fuge eingelegter Edelstahlspiralanker

Foto: Martin Grün

An der Süd- und Nordseite des Gebäudes waren an verschiedenen Bereichen der Außenwand senkrechte Risse im Mauerwerk. Hier wurde die Verfugung tiefer ausgespitzt und stabilisierende Edelstahlspiralanker von einem Meter Länge in die horizontalen Fugen fachgerecht zurückliegend eingemörtelt. Dieser Kraftschluss verklammert den Mauerbereich rechts und links des Risses miteinander. Die Fehlstellen im Mauerwerk und die alten Wanddurchbrüche wurden gesichert und später aus dem Steinmaterial der Fensterdurchbrüche wieder aufgemauert.

Die Analyse des Bestandsmörtels ergab, dass die Erbauer einen Kalkmörtel verwendet hatten. Um diesen möglichst original nachzumischen, wurden verschiedene Mörtelmuster aus heimischen Sanden und Kalken hergestellt. Die Wahl fiel auf eine Variante mit gelbockerfarbenem Sand. Mit diesem Trasskalkmörtel wurden die schadhaften Fugen neu verfugt. Wo immer möglich wurde die alte Verfugung mit dem Flechtenbewuchs erhalten. Besonders der noch recht gut erhaltene Westgiebel bewahrte so seine Patina.

Fensteröffnungen

Nachdem das Gebäude durch die neuen Wände und Decken stabilisiert war, schnitten die Handwerker die Öffnungen für die neuen Fenster und Türen aus. Hierfür setzten sie lediglich senkrechte Schnitte mit einer Betonsäge. Den Bereich dazwischen entfernten sie nach dem Einbau der neuen Stürze vorsichtig per Hand. Im nicht sichtbaren Bereich wurden Betonfertigteilstürze eingesetzt, die auf der äußeren Sichtseite durch einen Sandstein-Werksteinsturz mit quadratischem Querschnitt abgeschlossen wurden.

Die Fugen und Hohlstellen in den Laibungen wurden neu ausgemörtelt. Als letztes setzten die Handwerker außen den Sturz und eine Fensterbank aus Udelfanger Sandstein als Abschluss. Die Fensterbänke erhielten ein deutliches Gefälle und eine klare Tropfkante.

Für das Fensteraufmaß wurden die Öffnungen innen lotgerecht aufgemörtelt. Die Fenster wurden so montiert, dass der Rahmen mit einer eingenuteten Leiste die Abschlusskante für den Putz bildet. Der Oberputz schließt umlaufend mit einer Anschlussleiste an. Eine Innenfensterbank gibt es bei dieser Lösung nicht. So erst wurde die komplette Wandtiefe der Feldsteinmauer von außen optisch ablesbar.

AutorenMartin Grün ist Zimmermann und Architekt in Neckarsulm. Sein erstes Denkmal aus dem Jahr 1480 sanierte er bereits 1992 als Student im Auftrag seines Großvaters. Grün ist als Effizienzhausplaner für Denkmale gelistet. Seit 10 Jahren bildet die Sanierung von Baudenkmälern den Schwerpunkt seiner Tätigkeit.

Georg Dengel ist diplomierter Bauingenieur, Restaurator im Handwerk und Energieberater für Baudenkmäler. Seit 2009 leitet er in dritter Generation die Dengel Bau GmbH in Schöntal-Berlichingen. Der 1945 gegründete Maurerbetrieb hat sich Ende der 1990er Jahre auf die Sanierung von Baudenkmälern spezialisiert.