Umnutzung und Erweiterung einer Mühle in Parchim zum Theater und Museum

Bis vor gut 15 Jahren war in Parchim noch Mecklenburgs letzte Großmühle in Betrieb. Heute wird sie zusammen mit einem Erweiterungsbau als Theater und Museum genutzt und ist als „Kulturmühle“ ein wichtiges Zentrum für Kunst und Begegnung in der Stadt.

Für die Stadt Parchim im Südosten von Mecklenburg-Vorpommern war es schon etwas Besonderes, dass aus ihrer stillgelegten Getreidemühle – der letzten Großmühle Mecklenburgs – am Ende doch noch so ein vielfältiger, schöner Ort der Kultur wurde. Nachdem die Mühle 2008 in ihrer ursprünglichen Funktion endgültig abgewickelt worden war, hatte es 10 Jahre gedauert, bis das Bemühen um einen Ort der kulturellen Begegnung belohnt wurde. Besonders war dabei auch das Wettbewerbsverfahren gewesen, das vom Landkreis Ludwigslust-Parchim 2018 hierzu ausgeschrieben worden war und bei dem sich jeweils Generalübernehmen in Zusammenarbeit mit Architekturbüros mit ihren Planungen, Entwürfen und einem Pauschalpreis beworben hatten. Gewonnen hatte das VGV-Verfahren die HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch gemeinsam mit dem Architekturbüro D/Form aus Berlin.

Beginn der Bauarbeiten vom Wasser aus gesehen

Foto: HTG Gadebusch

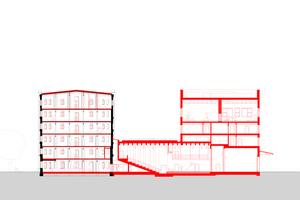

2023 wurde die Kulturmühle Parchim als Kunst- und Begegnungszentrum eröffnet. Dabei war der sechsgeschossige, denkmalgeschützte Bestandsbau aus dem Jahr 1897 saniert und um einen ebenfalls sechsgeschossigen, würfelförmigen Neubau erweitert worden. An einem Seitenarm der Elde, nahe der ehemaligen Stadtbefestigung gelegen, ist der Kulturkomplex auch vom Stadtzentrum aus in wenigen Gehminuten erreichbar. In der sanierten Mühle sind heute das Stadtmuseum Parchim, die Stadtinformation sowie ein Restaurant mit Außenterrasse an der Elde untergebracht. Der Neubau beheimatet das Mecklenburgische Staatstheater für Niederdeutsches Schauspiel (Fritz-Reuter-Bühne) sowie das Kinder- und Jugendtheater mit ihren jeweiligen Nebenräumen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen galt es nun also unterzubringen und die Funktionsbereiche zu organisieren.

Sanierung

Wichtig war sowohl dem Generalunternehmen in seiner Funktion als Bauherrenvertreter als auch dem Architekturbüro als gestalterischem Leiter, dass der industrielle Charakter des historischen Gebäudes mit seinen Ziegelwänden, Holzbalkendecken und Stahlstützen erhalten blieb.

Auch eine gewisse Anzahl der Deckendurchbrüche wurde erhalten und in die Museumsplanung eingebunden

Auch eine gewisse Anzahl der Deckendurchbrüche wurde erhalten und in die Museumsplanung eingebunden

Fotos: studio bowie

Markant waren auch die zahlreichen Deckendurchbrüche, über die seinerzeit das Mehl transportiert worden war, beziehungsweise durch die die notwendigen Antriebsriemen liefen. Obwohl alle Beteiligten darum bemüht waren, möglichst umfänglich den Bestand in seiner ursprünglichen Form zu erhalten, mussten diverse Deckendurchbrüche geschlossen werden, um die neue Nutzung sinnvoll unterzubringen. Andererseits waren gerade die Durchbrüche ein markantes Element der Mühle, das in den Entwurf einfließen sollte. Daher wurden insbesondere zwischen den Geschossen der Dauerausstellung, in Absprache mit der für die Museumsplanung verantwortlichen molitor GmbH, neue Durchbrüche geschaffen. Diese konnten im Bereich der Holzdecken von der Zimmerei durchgeführt werden.

Zunächst war es allerdings wichtig gewesen, nach dem Rückbau der alten Silos, insbesondere bedingt durch die Lage am Wasser, die vorhandene Gründung (Holzpfähle) durch Mikropfähle zu ertüchtigen sowie den Baugrund durch Hochdruckinjektionen (HDI-Verfahren) zu verbessern. Anschließend wurde die Betonsohle im untersten Geschoss des Bestandsbaus über einer XPS-Dämmung gegossen und durch einen neuen Aufbau ergänzt. Ein weiterer wichtiger und recht aufwendiger Punkt der Sanierung war, alle Mauerwerkswände der ehemaligen Mühle komplett neu zu verfugen. „Während bauzeitlich im 19. Jahrhundert mit Kalkmörtel verfugt wurde, hatte man im 20. Jahrhundert die Fugen mit Zementmörtel ausgebessert“, erläutert Architekt Kilian Enders, der das Projekt im Büro D/Form geleitet hat. „Kalk- und Zementmörtel vertragen sich aber nicht auf Dauer. Daher wurden alle Fugen sorgfältig mit der Flex ausgesägt und anschließend wieder mit Kalkmörtel verfugt.“ Zudem mussten die alten Gesimse teilweise ergänzt und Öffnungen wiederhergestellt werden.

Industriecharakter

Blick von oben in den Würfel, in dem neben der Bühne und ihrer Technik auch die Nebenräume des Theaters untergebracht sind

Blick von oben in den Würfel, in dem neben der Bühne und ihrer Technik auch die Nebenräume des Theaters untergebracht sind

Foto: D/Form

Um auch im Inneren den Charakter des Gebäudes zu erhalten, sollten, wie bereits angesprochen, Holzbalken und Stahlstützen sichtbar bleiben. Durch die Höhe des Gebäudes (23 m) und seine Nutzung als Museum (Versammlungsstätte) waren die Anforderungen an den Brandschutz gemäß GK 5 entsprechend hoch. Eine Maßnahme war daher, einige der Holzdecken, deren Balken im Geschoss darunter sichtbar bleiben sollten, von oben mit einer 10 cm dicken Stahlbetondecke zu belegen. „Die Grundstruktur des Tragwerks, das wir vorgefunden haben, besteht aus einem Stahlskelett mit einem Trägerraster von etwa 4 m x 4 m“, erklärt Frank Selbmann, Projektleiter Planung/Vorbereitung bei der HTG Gadebusch GmbH. „Innerhalb des Rasters lagen etwa alle 60 cm Holzbalken mit Dielen, die wie das Stahlskelett von unten sichtbar bleiben sollten. Auf die Holzdielen wurde mit einer

2 cm Trennschicht für den Trittschall eine 10 cm dicke Stahlbetondecke betoniert. Über Knaggen als Wandauflager und Stahlbetonpolster zur Überbrückung der Holzbalkendecke wurde diese Stahlbetondecke auf das F90 beschichtete Stahlskelett und die tragenden Mauerwerkswände abgelegt“, so Selbmann. Die neuen Stahlbetondecken dienten neben dem Brandschutz auch zur Gebäudeaussteifung.

Im Erdgeschoss, ersten und zweiten Obergeschoss konnten zudem die alten Kappendecken erhalten und sichtbar gelassen werden. Hier sind lediglich teilweise Akustiksegel unter der Decke angebracht worden. Das Bestandsmauerwerk der Außenwände wurde von Innen mit einem zweilagigen, mineralischen Dämmputz energetisch ertüchtigt.

Neu gebaut wurde im Bestand die zweiläufige Treppe mit trapezförmigem Treppenauge nahe dem Haupteingang an der Nordseite. Die bestehenden Treppen durften aus technischen beziehungsweise sicherheitstechnischen Gründen nicht weiter genutzt werden und wurden abgesperrt. Über eine Fläche von 7 m x 7 m und über alle Geschosse, also eine Höhe von über 20 m, wurde das Gebäude an dieser Stelle entkernt und die neue Treppenanlage mit „schwebenden“ Treppenläufen aus Beton mit einem Geländer aus Stahl eingebaut. Zudem wurde ein neuer Aufzug installiert.

Neubau

Ergänzt wird der Bestand um das neue Theater. „Für uns stellte sich die Frage: Wie verhält sich das Neue zum Alten? Es sollte ablesbar sein ohne das Alte zu überstrahlen“, so Architekt Enders. „Wir haben uns dafür entschieden, den Neubau grundsätzlich in seiner Kubatur und Materialität an den Bestand anzupassen, um insgesamt eine einheitliche, identitätsstiftende Form zu erhalten. Diese sollte aber zeitgemäß interpretiert und ausgeformt werden.“ Und so zeigt sich der neue würfelförmige Bau zwar in der gleichen Höhe und auch mit einer Klinkerfassade wie die alte Mühle und doch – trotz des spielerischen Eingriffs der gewellten Fassade – in recht stringenter Weise.

Fast direkt an den Altbau schließt der neue Zuschauerraum mit seinen abgetreppten Plätzen im Zwischenbau an

Fast direkt an den Altbau schließt der neue Zuschauerraum mit seinen abgetreppten Plätzen im Zwischenbau an

Foto: D/Form

Der Zuschauerraum mit 147 Sitzplätzen befindet sich übrigens nicht in dem Würfel selbst, sondern in dem niedrigeren Zwischenbau. Sein begrüntes Flachdach sitzt auf etwa der halben Höhe des zweiten Obergeschosses. „Eine Vorgabe war beim Bau des Theaters, dass alle Stücke, die auf der Hauptbühne des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin gespielt werden, auch 1:1 auf der Parchimer Bühne gespielt werden können. Das bedingte diverse Auflagen für Ausstattung und Technik, die ihren Platz finden mussten“, erzählt Kilian Enders. Dass der Theaterbau gelungen ist und von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird, zeigen die Zuschauerzahlen: Im ersten Jahr nach der Eröffnung kamen 29 000 Besucherinnen und Besucher ins Theater.

Eine interessante bauliche Situation hat sich übrigens auch in dem Erschließungsgang unterhalb der Sitzreihen im Erdgeschoss ergeben, wo sich die ansteigende Ebene des Zuschauerraums entsprechend als schräge Decke zeigt. Tageslicht bekommt der Gang unter anderem über ein Oberlichtband im Dach.

Die Welle in der Fassade erinnert an einen Vorhang und schafft gleichzeitig eine optische Verbindung zu seinem Standort am Wasser. Im Gegensatz zum Bestandsbau handelt es sich beim Neubau allerdings nicht um eine massive Ziegelwand, sondern um ein Wärmedämmverbundsystem mit Klinkerriemchen vor einer Stahlbetonkonstruktion. „Ein klassischer Wandaufbau mit Klinkervormauerwerk hätte durch die Sonnenschutzkästen und die Wellenform der Fassade zu gewaltigen Außenwanddicken geführt. Dies hätte die Innenraumfläche verringert oder den Baukörper aufgebläht“, so Ingenieur Selbmann. „Die Klinkerriemchen sitzen nun auf Mineralwolle-Lamellendämmplatten, die vor Ort mit Schneidlehren in die Form der drei wiederkehrenden Wellentypen gebracht worden waren. An den Fensterlaibungen und Stürzen im Bereich der Wellenfassade haben wir Aluleibungsbleche montiert, so dass sich eine saubere Lösung ergibt, ohne mit aufwendigen Formsteinen arbeiten zu müssen.“

Nutzungen verzahnen sich

Während die Technik des Neubaus relativ einfach auf dessen Dach hinter einer hohen Attika untergebracht werden konnte, war im Bestand ein etwas größerer Eingriff notwendig. Hier wurde das flachgeneigte Pultdach auf der Gebäudeecke zurückgebaut und durch ein flaches Betondach ersetzt. Hier konnte nun hinter dem hoch aufsteigenden Risalitengiebel die Lüftungszentrale des Museums „versteckt“ werden. Zudem befindet sich ein Teil der Haustechnik (Hausanschlussräume) im Erdgeschoss des Altbaus.

Sowohl Stahlstützen als auch Holzdecken der alten Struktur konnten erhalten werden und mit ihnen der industrielle Charakter

Sowohl Stahlstützen als auch Holzdecken der alten Struktur konnten erhalten werden und mit ihnen der industrielle Charakter

Foto: studio bowie

Vor allem aber liegen im Erdgeschoss des Bestandsbaus der Eingangsbereich der Kulturmühle mit der Stadtinfo, Kasse, Garderobe und den notwendigen Sanitärräumen sowie das Restaurant. Die neue Erschließung befindet sich zentral zwischen dem L-förmigen Altbau und dem neuen Zuschauerraum. Das erste Obergeschoss des Altbaus dient als Lagerfläche für das Museum. Das zweite Obergeschoss ist Sonderausstellungen vorbehalten, während die Dauerausstellung im dritten und vierten Obergeschoss zu sehen ist. Im fünften Obergeschoss befinden sich die Büroräume des Theaters.

Die Nutzungsverteilung von Theater und Museum verzahnt sich also und zeigt sich auch darin, dass Lagerflächen des Theaters wie Requisite, Kulissenlager, Bühnentechnik, ebenfalls im Altbau zu finden sind. Andersherum müssen Ausstellungsstücke und -möbel für das Museum über den Lastenaufzug und einen, dem Altbau vorgelagerten Gang im Neubau, transportiert werden können.

In dem neuen, würfelförmigen Sechsgeschosser sind hingegen ausschließlich Räumlichkeiten des Theaters von Probebühne über Garderoben bis zur Schneiderei vorgesehen. In dem zweigeschossigen Zwischenbau sind Bühne und Zuschauerraum des Theaters untergebracht.

Fazit

So komplex das Projekt auch war, hat es doch sehr gut funktioniert mit einem guten Team aus erfahrenen Ingenieuren, Architektinnen und Ausführenden. Für einen Generalübernehmer birgt die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes am Wasser durchaus Risiken im Kontext mit einem Pauschalpreis. Aber auch diese mutige Herangehensweise wurde mit einem erfolgreichen Ergebnis belohnt.

AutorinDipl.-Ing. Nina Greve studierte Architektur in Braunschweig und Kassel. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Lübeck (www.abteilung12.de) und ist unter anderem für die Zeitschriften DBZ, bauhandwerk und dach+holzbau tätig.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Architektur

D-Form, Berlin, www.d-form.eu

Statik

Axel Mehlfeld, AM Ingenieur Consult,

Seevetal, www.am-ic.de

Generalübernehmer

HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch, Gadebusch, www.htg-gadebusch.de

Museumsplanung

molitor, Berlin, molitor-berlin.de